| |

(Fonte : Dedalo - Rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti,

Milano-Roma, - 1922-23)

|

|

|

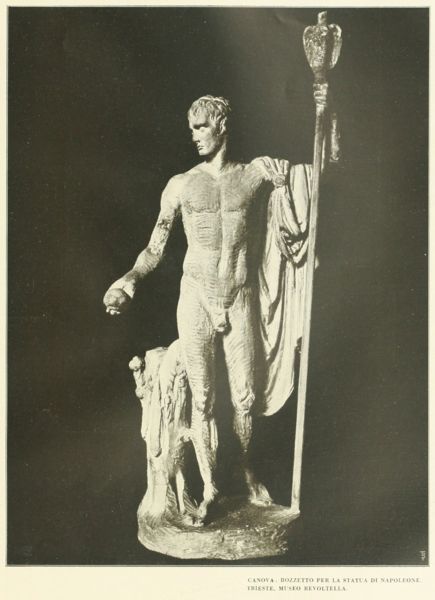

IL BOZZETTO DEL NAPOLEONE DI CANOVA

|

|

|

In una sala del Civico Museo Revoltella, già fastosa

abitazione del ricco mercante che ne fu il fondatore e il

donatore alla città di Trieste, e che raccoglie le opere

d'arte moderna dall'ottocento ad oggi, si può vedere,

collocato in un angolo e sorretto da una colonna, un

bozzetto in gesso di modeste proporzioni

(1). Ignorato dai

più, anche dagli studiosi, il piccolo capolavoro è passato

quasi sempre inosservato, nel suo angolo tranquillo, fra il

luccichìo degli specchi, i riflessi dei mobili dorati e

delle ricche suppellettili, ostentanti il lusso artificioso

caratteristico della metà del secolo scorso.Eppure quale

soffio purissimo di vita e quanto magistero d'arte sono

racchiusi in quel piccolo gesso! Le riproduzioni che per

primi abbiamo la soddisfazione di offrire al godimento dei

lettori, ci esimono dal dilungarci in descrizioni. Si tratta

del gesso originale ricavato dal bozzetto in creta in cui

Antonio Canova fermò la sua prima idea per la grande statua

dedicata a Napoleone Bonaparte, Primo Console. Esso dovrebbe

risalire perciò allo spazio di tempo che va dal 1803

all'805, al più tardi. Com'è risaputo, il Canova eseguì il

primo ritratto del Bonaparte quando, dopo molto

tergiversare, aderì all'invito di recarsi a Parigi, ove si

fermò fra il settembre e l'ottobre del 1802. Vi ritrasse il

Primo Console in un busto grande al vero. Cinque anni più

tardi, egli aveva già compiuto a Roma il modello della

famosa statua colossale rappresentante l'Imperatore in

quell'eroica nudità che così varie discussioni doveva

sollevare e che, eseguita in marmo, era destinata alla

capitale francese. |

Nel frattempo, il Vicerè Eugenio Bonaparte, sinceramente e

profondamente ammirato dell'opera insigne, ne ordinava una

riproduzione in bronzo, in minori dimensioni, da collocarsi

in una piazza di Milano. Non ci attarderemo a narrare le

vicissitudini per le quali il colosso marmoreo, arrivato a

Parigi nel 1811, passò poi a Londra in possesso del Duca di

Wellington, ed il bronzo, fuso a Roma un anno prima, non fu

collocato a Milano alla vista del pubblico che nel 1859.

Diremo soltanto che della statua eroica di Napoleone

esistono ancora due gessi: uno, l'originale, a Possagno e un

secondo a Roma.

Nel frattempo, il Vicerè Eugenio Bonaparte, sinceramente e

profondamente ammirato dell'opera insigne, ne ordinava una

riproduzione in bronzo, in minori dimensioni, da collocarsi

in una piazza di Milano. Non ci attarderemo a narrare le

vicissitudini per le quali il colosso marmoreo, arrivato a

Parigi nel 1811, passò poi a Londra in possesso del Duca di

Wellington, ed il bronzo, fuso a Roma un anno prima, non fu

collocato a Milano alla vista del pubblico che nel 1859.

Diremo soltanto che della statua eroica di Napoleone

esistono ancora due gessi: uno, l'originale, a Possagno e un

secondo a Roma.

Questo bozzetto di Trieste ha dunque un valore ed un

interesse particolari. Alto appena 74 centimetri (fino

all'aquila 86.5 cm.), ma curato in ogni sua parte, esso

rivela quale precisa e chiara visione l'artista abbia avuto

sin dal principio nel concepire la sua opera. Fra il

bozzetto e la statua bronzea di Brera (che è l'esatta

riduzione del colosso in marmo di Londra) ed alla quale

sempre ci riferiremo, non esistono differenze sostanziali.

Le proporzioni e la posa della figura, i movimenti della

testa e degli arti sono gli stessi; così il tronco d'albero

che serve di appoggio, le pieghe della clamide, ecc.

Solamente nel bozzetto manca la piccola vittoria alata e vi

si vede in più l'insegna dell'aquila.

|

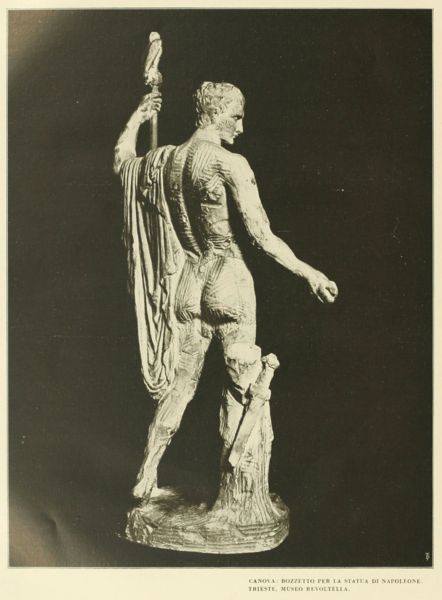

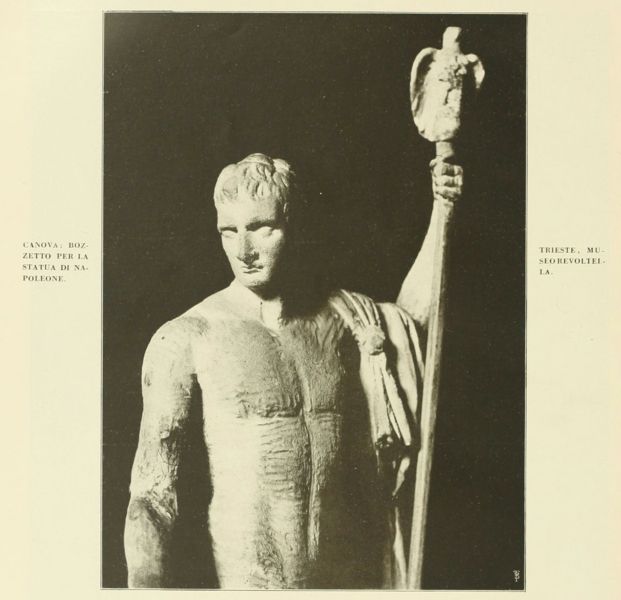

Passando a più minuto esame, noteremo che il bozzetto ha

qualità stilistiche differenti in confronto dell'opera

compiuta. Plasmata con una meravigliosa, invidiabile

bravura, di primo getto, senza pentimenti, quasi con foga e

quasi esclusivamente a colpi di stecca dentata, la figura di

questo gesso originale, che nella sua scrupolosa fedeltà

tiene il posto dell'argilla malleabile che conobbe l'ardore

creativo dell'artefice sommo, ha un senso di vita maggiore

che nell'opera di bronzo. Lo si scorge nei profondi segni

delle attaccature dei muscoli, nella modellazione poderosa

della schiena e dei fianchi e nel modo con cui è reso il

movimento elastico e nervoso degli arti inferiori. Anche la

testa, superbamente condotta, ricavata direttamente dal

primo ritratto eseguito a Parigi, espressiva ed

affascinante, è, rispetto al corpo, in più giusto rapporto.

Nel bronzo, invece, l'artista si è preoccupato di

perfezionare il modellato e le proporzioni, seguendo i

canoni di bellezza eroica e classica che si era prefissi e

che, più che altrove, il monumento richiedeva. La testa,

rimpiccolita ed idealizzata, ha perduto gran parte del suo

fascino; il torace è maggiormente sviluppato, tanto da dare

al tronco una forma sensibilmente piramidale, gli arti sono

più torniti, carnosi, un po' inerti.

Questo bozzetto, tardivamente ma poi in tempo illustrato,

così pittoresco nell'insieme, reso con così vivace senso

della forma in movimento, uscito con tanto calore

d'improvvisazione dalle mani del grande plastico, basterebbe

da solo a rivelare, finalmente, se alcuno non lo avesse già

intuito, quale indiscutibilmente chiaro elemento di

congiunzione rappresenti l'arte canoviana - pur nel suo

classicismo sempre tradizionalmente italiana - fra la

scultura barocca e quella dei nostri giorni.

|

|

ALBERTO RICCOBONI |

|

|

|

|

|