| |

(Fonte : Dedalo - Rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti, 1926-27)

|

Pag. 1/2 |

|

LA RACCOLTA FIANO

|

|

|

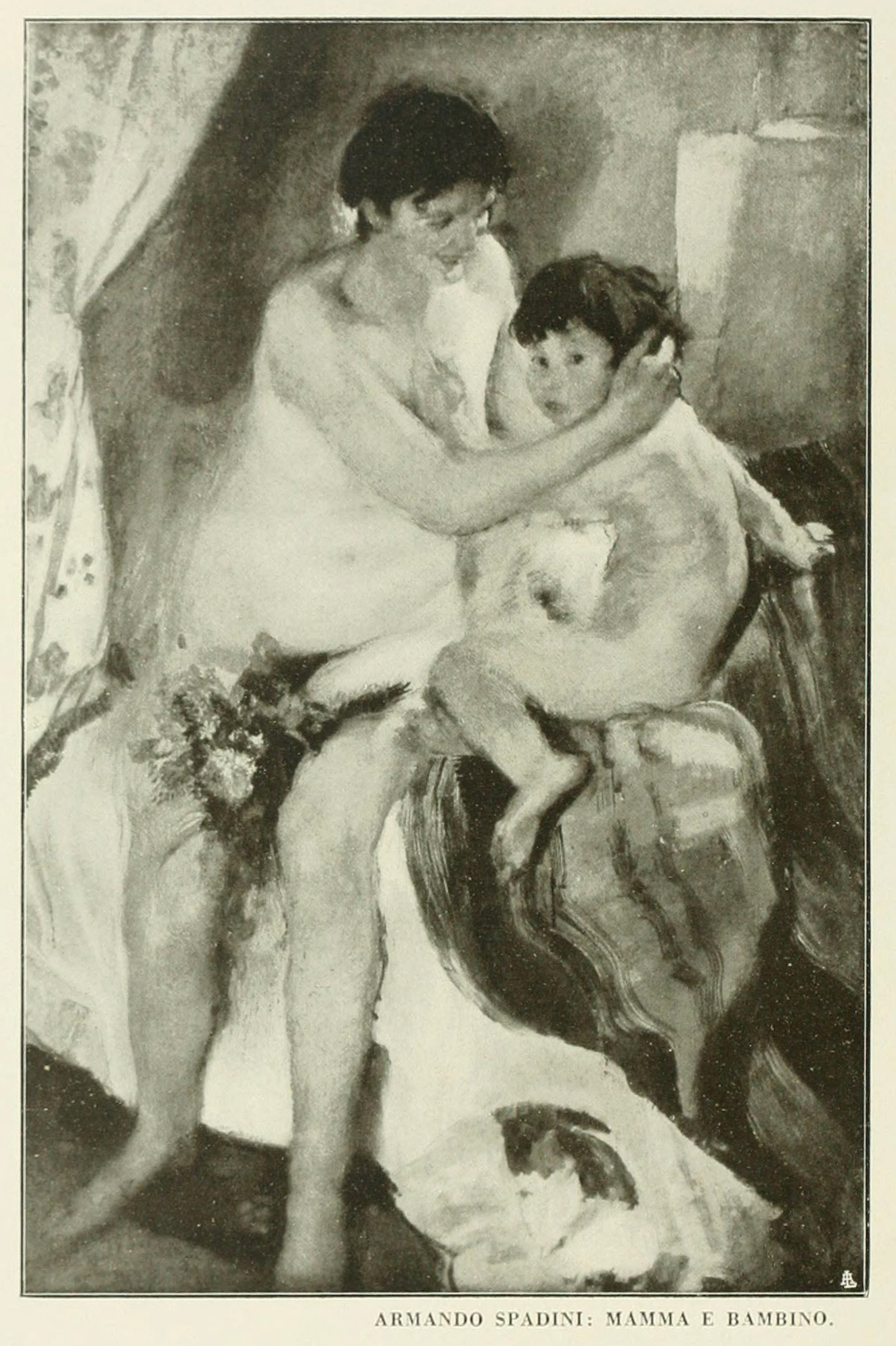

Visitai, anni fa, la «quadreria» dell'avvocato Emanuele

Fiano a Roma, nell'intento, sopratutto, di conoscere la

produzione che Armando Spadini, dal 1911, v'era andato

«depositando». A non voler dire, addirittura, «nascondendo»,

è questa la parola esatta; ché se Spadini aveva bisogno di

vendere, era però ansiosissimo che le sue pitture fossero il

meno possibile viste. Di qui la sua repugnanza ad affidarle

a negozianti; il suo rifuggire dalle esposizioni, nel dubbio

d'esser ancor giunto ad offrire una degna testimonianza di

sè. L'avvocato Ilo Nunes e il dott. Angelo Signorelli,

l'avvocato Fiano e il senatore Olindo Malagodi, offrivano

alle sue opere un asilo famigliare, aperto alla curiosità di

pochi. E si può credere che, allo Spadini, il numero di

questi pochi non sembrò mai abbastanza ristretto.

Visitai, anni fa, la «quadreria» dell'avvocato Emanuele

Fiano a Roma, nell'intento, sopratutto, di conoscere la

produzione che Armando Spadini, dal 1911, v'era andato

«depositando». A non voler dire, addirittura, «nascondendo»,

è questa la parola esatta; ché se Spadini aveva bisogno di

vendere, era però ansiosissimo che le sue pitture fossero il

meno possibile viste. Di qui la sua repugnanza ad affidarle

a negozianti; il suo rifuggire dalle esposizioni, nel dubbio

d'esser ancor giunto ad offrire una degna testimonianza di

sè. L'avvocato Ilo Nunes e il dott. Angelo Signorelli,

l'avvocato Fiano e il senatore Olindo Malagodi, offrivano

alle sue opere un asilo famigliare, aperto alla curiosità di

pochi. E si può credere che, allo Spadini, il numero di

questi pochi non sembrò mai abbastanza ristretto.

Fu una fortuna che cotesti amatori provvedessero a diminuire

la dispersione che l'opera dell'artista avrebbe subita, se,

impaziente come egli era, ed incapace agli affari, egli

avesse dovuto totalmente affidarsi al gusto di acquirenti

d'avventura e al commercio. Un largo disperdimento non fu,

tuttavia, ovviato; ed ogni giorno me ne persuado, cercando

di ricostruire un completo catalogo delle pitture e disegni

dello Spadini. Pezzi assai importanti andarono ad annidarsi

in sedi impervie. Comunque, la parte più numerosa ed eletta

è suddivisa fra le quattro raccolte suddette; e, per numero

e varietà, la raccolta Fiano certamente primeggia.

|

Questo materiale fu già, parzialmente, illustrato, nelle

pubblicazioni che allo Spadini dedicarono l'Ojetti, l'Oppo,

il Colasanti, il Soffici e il Mariani

(1); e forma il nucleo della «quadreria»

che, frattanto, vorremmo considerare nelle altre opere

ch'essa aduna: di italiani e stranieri; in special modo,

pittori della nostra seconda metà dell'Ottocento. E quando

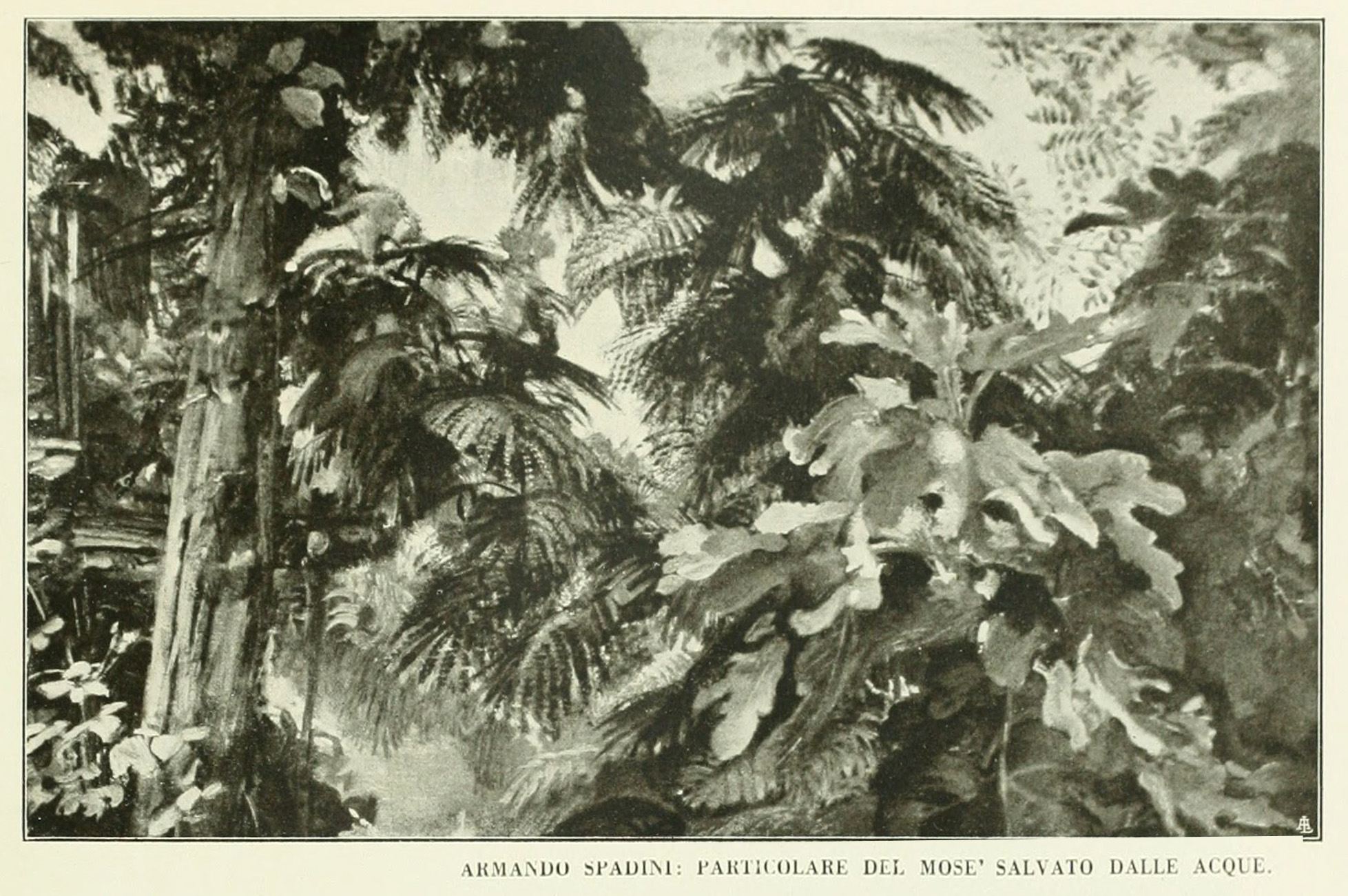

avremo ricordato Spadini nel Mosè salvato dalle acque

(m. 2,67 X2,13), che rappresenta il suo massimo sforzo di

composizione, cui egli era venuto, dal 1911, preparandosi

con il primo Mosè (ora nella raccolta Bastianelli):

con un altro, pure di gran superficie, distrutto; e, al

Mosè (pagg. 705-707), avremo aggiunto: Bimbi al sole

(pag. 709), una delle sue tele di luminosità più robusta ed

equilibrata; e, con qualche altro saggio delle cose

«minori», la magica Bambina tra le corolle (pag.

706); non sarà che un minimo omaggio ad un'arte ch'è vanto

di scrittori di Dedalo avere, da anni lontani,

esaltata; e che questa collezione documenta in ogni periodo

del suo sviluppo: dallo spagnuolesco ritratto della

Fidanzata a quello della Madre (1907); alle

Tre età e all'Autoritratto con la moglie (1910);

alle «conversazioni», d'intorno al 1913-14, e alla

Signora in giardino (ora nella Galleria Fiorentina

d'Arte Moderna); alla Cucitrice, ai due piccoli

capolavori: Anna che legge e Maria (1921); al

grande Nudo disteso (1922), e alla Colazione in

campagna, dipinta l'estate del 1924, nella Villa

Torlonia a Poli, e ormai sotto l'ombra della morte.

Questo materiale fu già, parzialmente, illustrato, nelle

pubblicazioni che allo Spadini dedicarono l'Ojetti, l'Oppo,

il Colasanti, il Soffici e il Mariani

(1); e forma il nucleo della «quadreria»

che, frattanto, vorremmo considerare nelle altre opere

ch'essa aduna: di italiani e stranieri; in special modo,

pittori della nostra seconda metà dell'Ottocento. E quando

avremo ricordato Spadini nel Mosè salvato dalle acque

(m. 2,67 X2,13), che rappresenta il suo massimo sforzo di

composizione, cui egli era venuto, dal 1911, preparandosi

con il primo Mosè (ora nella raccolta Bastianelli):

con un altro, pure di gran superficie, distrutto; e, al

Mosè (pagg. 705-707), avremo aggiunto: Bimbi al sole

(pag. 709), una delle sue tele di luminosità più robusta ed

equilibrata; e, con qualche altro saggio delle cose

«minori», la magica Bambina tra le corolle (pag.

706); non sarà che un minimo omaggio ad un'arte ch'è vanto

di scrittori di Dedalo avere, da anni lontani,

esaltata; e che questa collezione documenta in ogni periodo

del suo sviluppo: dallo spagnuolesco ritratto della

Fidanzata a quello della Madre (1907); alle

Tre età e all'Autoritratto con la moglie (1910);

alle «conversazioni», d'intorno al 1913-14, e alla

Signora in giardino (ora nella Galleria Fiorentina

d'Arte Moderna); alla Cucitrice, ai due piccoli

capolavori: Anna che legge e Maria (1921); al

grande Nudo disteso (1922), e alla Colazione in

campagna, dipinta l'estate del 1924, nella Villa

Torlonia a Poli, e ormai sotto l'ombra della morte.

|

Da circa un ventennio il Fiano raccoglie pitture e qualche

scultura. E la sua collezione è stata creata di pianta;

intendo che non cresce sopra un vecchio fondo ereditario.

Non si mancano al tutto gli antichi (senesi, Guercino,

Baroccio, Piazzetta, alcuni fiamminghi, ecc.); ma, come s'è

notato, il principale interesse le proviene dalla nostra

arte ottocentesca. L'aspetto della raccolta ritiene del modo

con il quale essa è venuta formandosi; e, fra il migliaio di

pezzi che a tutt'oggi la costituiscono, un'indagine

rigorosa, intralciata per ora dall'ammassamento, è probabile

che darebbe risalto ad altre opere, oltre a quelle sulle

quali, in una frequenza ormai abbastanza lunga, si fissò la

nostra attenzione. Alcune di queste ultime ci hanno già

servito, su queste stesse pagine e altrove

(2), trattando di pittura

dell'Ottocento. E riferendoci, quando non occorra di più, a

cotesti scritti, tocchiamo, brevemente, di altri dipinti;

che raduneremo, per comodo d'esame, sotto i tre canoni:

toscano, napoletano e lombardo.

Da circa un ventennio il Fiano raccoglie pitture e qualche

scultura. E la sua collezione è stata creata di pianta;

intendo che non cresce sopra un vecchio fondo ereditario.

Non si mancano al tutto gli antichi (senesi, Guercino,

Baroccio, Piazzetta, alcuni fiamminghi, ecc.); ma, come s'è

notato, il principale interesse le proviene dalla nostra

arte ottocentesca. L'aspetto della raccolta ritiene del modo

con il quale essa è venuta formandosi; e, fra il migliaio di

pezzi che a tutt'oggi la costituiscono, un'indagine

rigorosa, intralciata per ora dall'ammassamento, è probabile

che darebbe risalto ad altre opere, oltre a quelle sulle

quali, in una frequenza ormai abbastanza lunga, si fissò la

nostra attenzione. Alcune di queste ultime ci hanno già

servito, su queste stesse pagine e altrove

(2), trattando di pittura

dell'Ottocento. E riferendoci, quando non occorra di più, a

cotesti scritti, tocchiamo, brevemente, di altri dipinti;

che raduneremo, per comodo d'esame, sotto i tre canoni:

toscano, napoletano e lombardo.

|

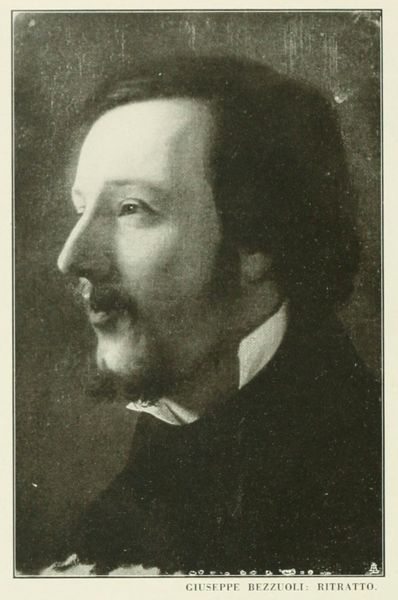

Al lettore che ricorda un doppio ritratto I fidanzati,

eseguito da Giovanni Fattori intorno al 1864, e la prima

volta pubblicato qui sopra

(3), questa testa di Giuseppe Bezzuoli

(pag. 710) si presenta con un'aria di conoscenza; tant'è

simile l'artifizio chiaroscurale, inteso a risolvere

geometricamente la forma. Il Bezzuoli è più sfumato e molle;

ma nella crudezza fattoriana, che annuncia tutt'altra stoffa

di pittore, è la traccia d'un tirocinio che, se non deve

sopravalutarsi, neppure deve essere del tutto trascurato. E

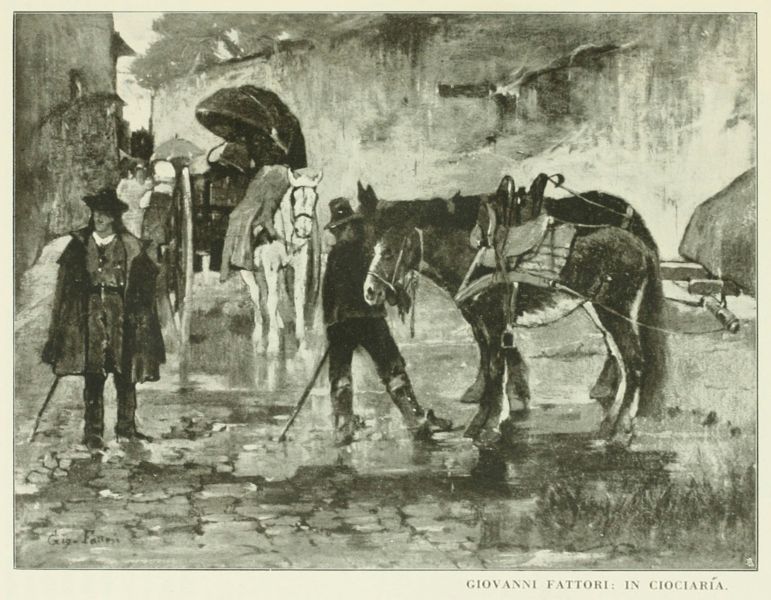

un'altra vecchia conoscenza è il buttero o «trainiero» col

pastrano, nella tavoletta fattoriana (già della Galleria

Pisani): In Ciociarìa (pag. 711). Forse si tratta

della prima notazione d'un personaggio che l'artista mise,

più in grande, a muro della Sosta (raccolta

Checcucci). E il carretto col cavallo bianco, su uno sfondo

di straducce campestri lavate dall'acquazzone, sta a

confronto con quelli del Riposo

nella Galleria Fiorentina.

Al lettore che ricorda un doppio ritratto I fidanzati,

eseguito da Giovanni Fattori intorno al 1864, e la prima

volta pubblicato qui sopra

(3), questa testa di Giuseppe Bezzuoli

(pag. 710) si presenta con un'aria di conoscenza; tant'è

simile l'artifizio chiaroscurale, inteso a risolvere

geometricamente la forma. Il Bezzuoli è più sfumato e molle;

ma nella crudezza fattoriana, che annuncia tutt'altra stoffa

di pittore, è la traccia d'un tirocinio che, se non deve

sopravalutarsi, neppure deve essere del tutto trascurato. E

un'altra vecchia conoscenza è il buttero o «trainiero» col

pastrano, nella tavoletta fattoriana (già della Galleria

Pisani): In Ciociarìa (pag. 711). Forse si tratta

della prima notazione d'un personaggio che l'artista mise,

più in grande, a muro della Sosta (raccolta

Checcucci). E il carretto col cavallo bianco, su uno sfondo

di straducce campestri lavate dall'acquazzone, sta a

confronto con quelli del Riposo

nella Galleria Fiorentina.

|

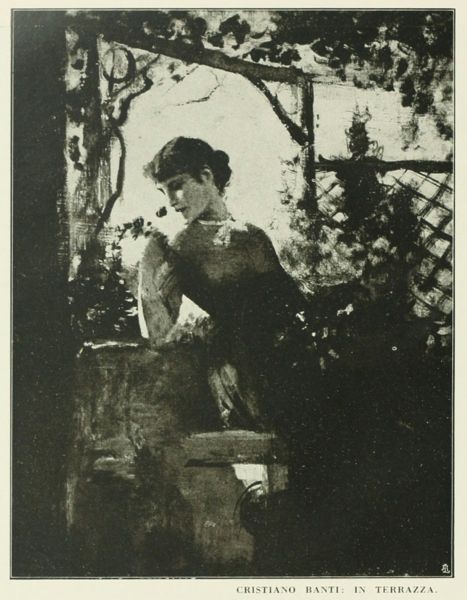

Per ragioni che varrebbe la pena di definire, l'afflusso a

Roma d'opere di «macchiajuoli», e, in genere, toscani

dell'ultimo secolo, fu, e si mantiene, minore di quello

d'opere napoletane, ed anche venete e lombarde. Comunque,

nella raccolta Fiano, Cristiano Banti è squisitamente

rappresentato (pag. 712). Vito d'Ancona, fra l'altro, ha un

acre ritrattino

(4); e un abbozzo di figura muliebre

che, insieme alla Signora con l'ombrellino della

raccolta Checcucci, sembra, con la sua pennellata verticale,

e l'allungamento delle forme, prestar buoni argomenti per la

sicura attribuzione di quell'importantissitlio bozzetto:

Le corse alle Cascine, esposto ultimamente alla

«Fontanesi» di Torino, e supposto del d'Ancoia, ma con

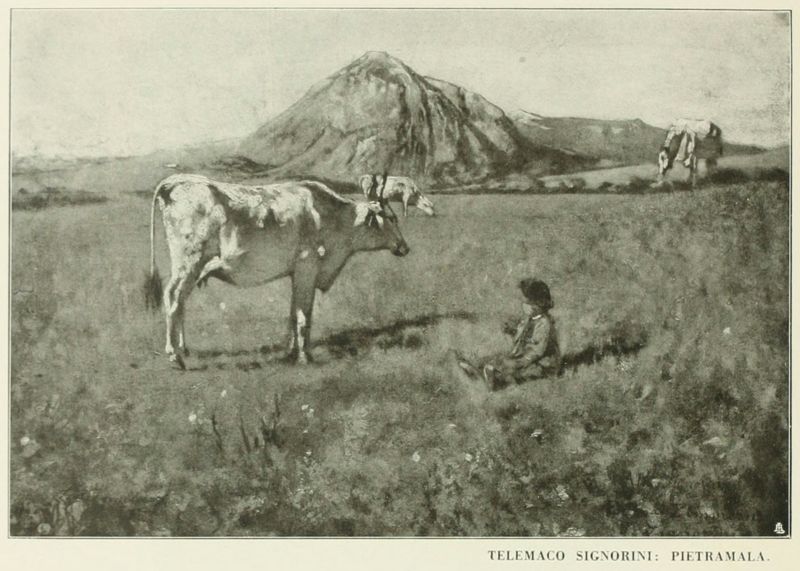

alquanti dubbi e reticenze. V'è poi insieme ad altri piccoli

paesi, e a un delicatissitmo ritrattino della Nenè,

lo studietto: Pietramala di Telemaco Signorini (pag.

714). È dedicato ad Helen Zimmern, uno dei più strani tipi

di intellettuali stranieri, fattisi quasi fiorentini

d'elezione e residenza; conoscente e corrispondente di

Nietzsche, Wagner, Boeklin, Liszt; ed oltre alla freschezza

pittorica, ha la piccola curiosità d'un documento delle

amicizie che il Signorini coltivava sulle zone di frontiera

internazionale, donde potesse giungere qualche accenno di

cultura

(5).

Per ragioni che varrebbe la pena di definire, l'afflusso a

Roma d'opere di «macchiajuoli», e, in genere, toscani

dell'ultimo secolo, fu, e si mantiene, minore di quello

d'opere napoletane, ed anche venete e lombarde. Comunque,

nella raccolta Fiano, Cristiano Banti è squisitamente

rappresentato (pag. 712). Vito d'Ancona, fra l'altro, ha un

acre ritrattino

(4); e un abbozzo di figura muliebre

che, insieme alla Signora con l'ombrellino della

raccolta Checcucci, sembra, con la sua pennellata verticale,

e l'allungamento delle forme, prestar buoni argomenti per la

sicura attribuzione di quell'importantissitlio bozzetto:

Le corse alle Cascine, esposto ultimamente alla

«Fontanesi» di Torino, e supposto del d'Ancoia, ma con

alquanti dubbi e reticenze. V'è poi insieme ad altri piccoli

paesi, e a un delicatissitmo ritrattino della Nenè,

lo studietto: Pietramala di Telemaco Signorini (pag.

714). È dedicato ad Helen Zimmern, uno dei più strani tipi

di intellettuali stranieri, fattisi quasi fiorentini

d'elezione e residenza; conoscente e corrispondente di

Nietzsche, Wagner, Boeklin, Liszt; ed oltre alla freschezza

pittorica, ha la piccola curiosità d'un documento delle

amicizie che il Signorini coltivava sulle zone di frontiera

internazionale, donde potesse giungere qualche accenno di

cultura

(5).

|

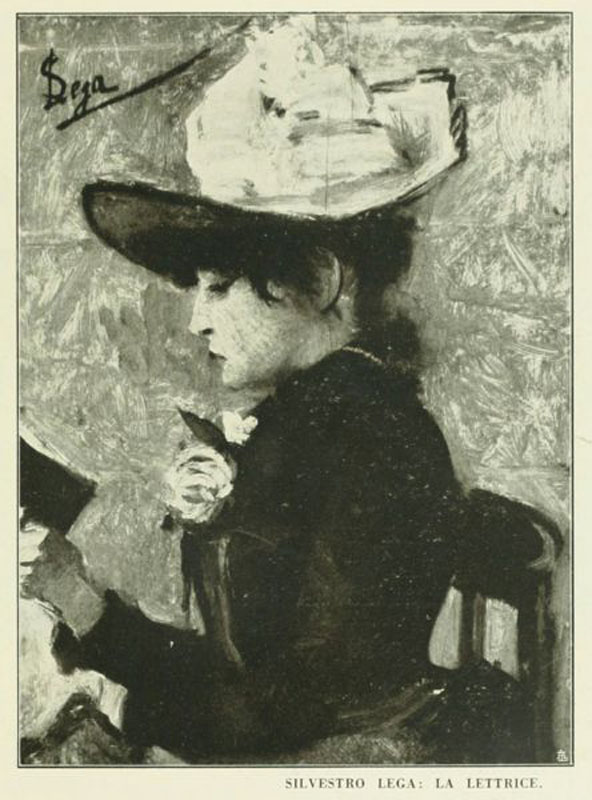

Di Silvestro Lega, insieme ad una delle Bandini che legge

(pag. 713; 1887) e, all'incirca della stessa epoca, la

Signora che ricama in giardino, è l'ovale d'una testa

femminile del periodo, invece, formativo. E non ripeteremo

qui l'illustrazione d'un bozzetto, Posa in studio, il

quale comprova il vivace influsso della pittura veneta su

Antonio Puccinelli, e il culto di questi per l'arte del

Morelli; mentre un paesaggio su tavola, Villa Petrocchi

(detto anche: Spedaletto) d'intorno al 1870, proveniente

dalla raccolta Ruffino, esprime come meglio non si potrebbe,

il Puccinelli che risolve il proprio eclettismo nella

riforma toscana: in parte preparandone alcuni aspetti, in

parte derivandone. La qualità dei verdi, osservò già il

Panichi

(6), fa pensare al Cannicci.

Di Silvestro Lega, insieme ad una delle Bandini che legge

(pag. 713; 1887) e, all'incirca della stessa epoca, la

Signora che ricama in giardino, è l'ovale d'una testa

femminile del periodo, invece, formativo. E non ripeteremo

qui l'illustrazione d'un bozzetto, Posa in studio, il

quale comprova il vivace influsso della pittura veneta su

Antonio Puccinelli, e il culto di questi per l'arte del

Morelli; mentre un paesaggio su tavola, Villa Petrocchi

(detto anche: Spedaletto) d'intorno al 1870, proveniente

dalla raccolta Ruffino, esprime come meglio non si potrebbe,

il Puccinelli che risolve il proprio eclettismo nella

riforma toscana: in parte preparandone alcuni aspetti, in

parte derivandone. La qualità dei verdi, osservò già il

Panichi

(6), fa pensare al Cannicci.

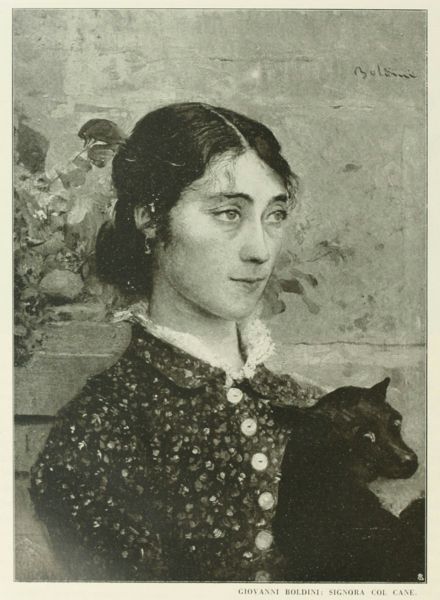

Ma né il Cannicci, né forse lo stesso Lega, ebbero mai

visione paesistica di così tranquilla ed ariosa robustezza.

E includendo, almeno per il periodo che nella sua produzione

più ci interessa, fra i toscani, il Boldini, con una scena

di fanciulli, che risente del Banti, ma più irritata; ecco

la testina di Signora col cane (pag. 716), d'una

definizione stridula e pungente. Un Boldini già in parte

uscito dall'assetto macchiaiolo; ma ancor lontano dal

mirabile monstrum

che doveva dar tanto filo da torcere ai più indiavolati

prestigiatori della ritrattistica mondiale.

Tutto il contorno d'opere e opericciuole di minori, che, in

ogni raccolta, completa il quadro d'una scuola pittorica,

come i ninnoli e i piccoli bronzi sui mobili completano

l'arredo d'un salotto, sfugge, necessariamente, a un

resoconto che non ha pretese di catalogo. E il Corcos, pur

con un ritratto, del 1882, da far ricredere quanti giudicano

di lui troppo sbrigatamente; l'Ussi, Francesco Gioli, Tito

Conti, il Focardi, il Cannicci, Plinio Nomellini, ecc.,

ecc., ci convien lasciarli con quei napoletani, ed altri

meridionali: Ponticelli, Cammarano, Tofano, Dalbono, De

Nittis, Lojacono, ecc. che, offerti in modo assai brillante,

fanno da accompagno ad alcuni fra i massimi pittori

dell'Ottocento partenopeo.

|

|

|

|

Continua - Pagina 2/2

|

|

|

|

|

|

|

|