Vincenzo Cabianca si è spento serenamente in Roma il 21 di

marzo, come serenamente e onestamente aveva vissuto, modesto

ma tenace e glorioso odiatore di ogni accademismo ufficiale,

lavoratore coscientemente sdegnoso di ogni concessione alla

moda od al lucro, pittore genialissimo la cui memoria

vincerà il tempo e la cui opera è sicuro decoro della nuova

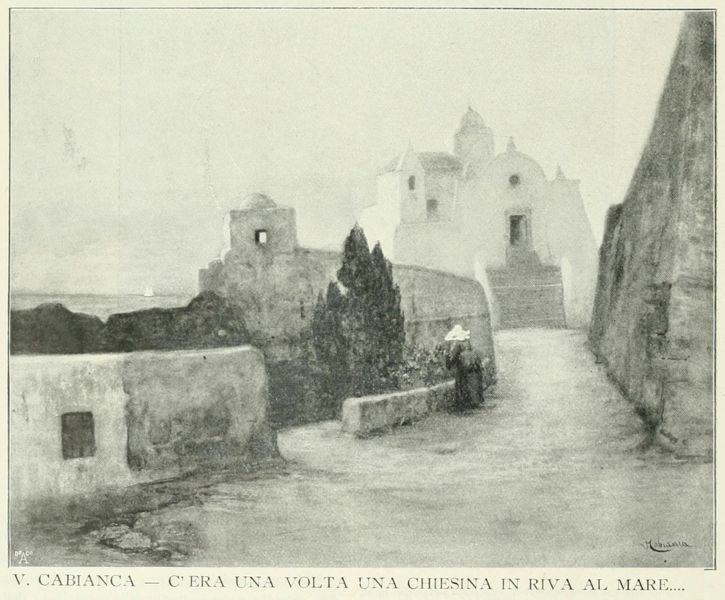

pittura italiana nella seconda metà del secolo XIX. Da più

anni una paralisi lo aveva fieramente colpito in tutto il

lato sinistro; ma poichè il male aveva quasi avuto rispetto

della mano operatrice, così egli, con opportune

modificazioni al cavalletto, non restò dal lavorare e dal

produrre opere veramente belle, come il suggestivo quadro

C'era una volta una chiesinain riva al mare, che alla

terza Mostra Veneziana apparve quasi una luminosa

affermazione di una forte e nuova giovinezza.

Vincenzo Cabianca si è spento serenamente in Roma il 21 di

marzo, come serenamente e onestamente aveva vissuto, modesto

ma tenace e glorioso odiatore di ogni accademismo ufficiale,

lavoratore coscientemente sdegnoso di ogni concessione alla

moda od al lucro, pittore genialissimo la cui memoria

vincerà il tempo e la cui opera è sicuro decoro della nuova

pittura italiana nella seconda metà del secolo XIX. Da più

anni una paralisi lo aveva fieramente colpito in tutto il

lato sinistro; ma poichè il male aveva quasi avuto rispetto

della mano operatrice, così egli, con opportune

modificazioni al cavalletto, non restò dal lavorare e dal

produrre opere veramente belle, come il suggestivo quadro

C'era una volta una chiesinain riva al mare, che alla

terza Mostra Veneziana apparve quasi una luminosa

affermazione di una forte e nuova giovinezza.

L'artista, innamorato della sua arte, non poteva morire

senza un sospiro per essa. L'ultimo quadro a cui attendeva

era un acquarello che egli desumeva, trasformandolo e

intensificandolo come di consueto, da una freschissima

impressione ritratta ad olio in Forio d'Ischia: un muro

abbagliante nel sole; l'ombra, davanti, di una croce

invisibile; dietro, il mare intensamente turchino aleggiato

da due veline bianche. L'acquarello, condotto già bene

innanzi, non aveva ancora i lievi tocchi delle vele di pace.

E mentre Carlo Ferrari — il diletto discepolo che ne ha

ritratte le dignitose sembianze in una calda e vigorosa tela

— gli chiudeva gli occhi velati alla luce, l'ultimo sospiro

del pittore fu ancora per l'arte, per le due veline bianche

mancanti al quadro!

|

Era nato a Verona nel 1827; ma nella patria poco visse, come

poco studiò all'Accademia di Venezia, dove pur ottenne

qualche premio e frequentò a pena le classi, tanto per

essere mandato a far le vacanze a casa. I due periodi più

importanti della sua vita possono dirsi quello passato in

Toscana e l'altro a Roma. Il primo, di lotta, di battaglia,

di ricerche e di affermazione; il secondo, di raccoglimento

pensoso e tenace, di esplicazione completa delle sue

qualità. E però fu

macchiajolo e come tale visse in intima vita col Signorini, col Cecioni,

col Banti e specialmente con Nino Costa: amicizie cordiali,

per quanto all'apparenza turbate da qualche nuvola, che

mantenne sino alla morte.

Era nato a Verona nel 1827; ma nella patria poco visse, come

poco studiò all'Accademia di Venezia, dove pur ottenne

qualche premio e frequentò a pena le classi, tanto per

essere mandato a far le vacanze a casa. I due periodi più

importanti della sua vita possono dirsi quello passato in

Toscana e l'altro a Roma. Il primo, di lotta, di battaglia,

di ricerche e di affermazione; il secondo, di raccoglimento

pensoso e tenace, di esplicazione completa delle sue

qualità. E però fu

macchiajolo e come tale visse in intima vita col Signorini, col Cecioni,

col Banti e specialmente con Nino Costa: amicizie cordiali,

per quanto all'apparenza turbate da qualche nuvola, che

mantenne sino alla morte.

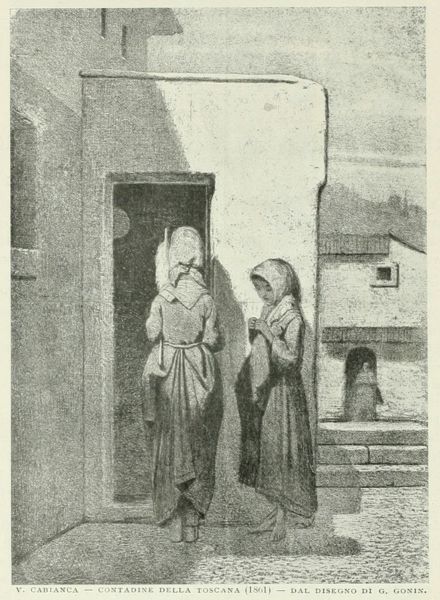

Firenze non fu il solo centro della sua giovanile attività,

fatta di sdegno contro ogni convenzionalismo e di conquista

ed interpretazione del vero. Poichè fin d'allora si può dire

che i suoi lavori (e la Mandriana e il Porcile al

sole

del '60 ne furono saggi arditissimi) fossero essenzialmente

informati da quei due grandi principii del valore e

del

rapporto, che costituivano certamente il trionfo della nova scuola.

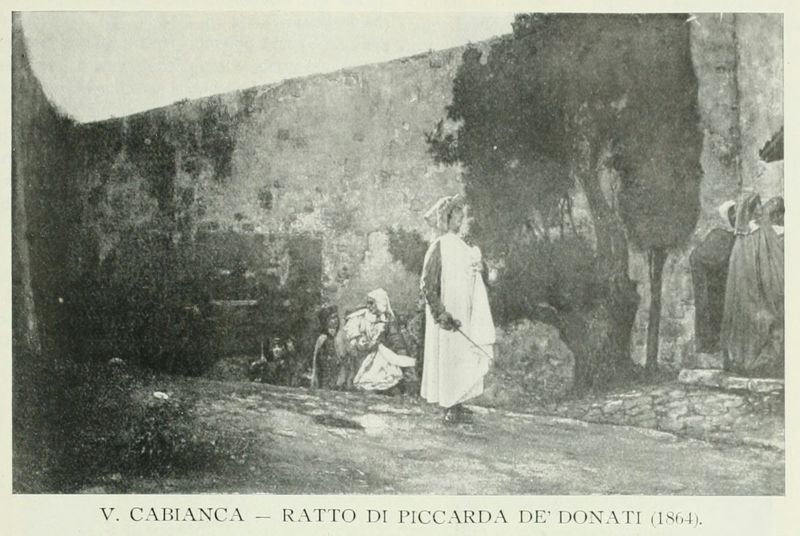

Così dopo aver vissuto qualche tempo alla Spezia e a

Pietravigne, fu a Parigi col Signorini e col Banti; e

tornato in Italia si condusse a Parma, dove nel 1864 si

ammogliò, ma non restò a lungo, poichè già nel 1868 lo

troviamo a Roma. Quivi rimase e fissò la sua dimora, che

lasciò solo ne mesi estivi per la villeggiatura a

Castiglioncello (dove si recò per nove anni consecutivi), e

poi a Rocca di Papa.

|

Il suo arrivo a Firenze è molto briosamente descritto da

Adriano Cecioni in un numero (12 luglio 1885) della

Domenica del Fracassa. E ci par proprio di vederlo

«giovinetto snello - nell'inverno del 1853 - di statura

giusta, vestito molto pulitamente, con un piccolo cappello,

un giubbino corto e i pantaloni a coscia» girar per Borgo la

Croce in cerca di un pittore, Giovanni Signorini. Ma al

Caffè dell'Onore, invece del padre pittore delle feste

granducali, trovò il figliolo Telemaco e il Borrani. Da

buoni amici si conobbero e si vollero bene e da questa

amicizia derivò anche una trasformazione completa nello

spirito artistico del giovane, che erasi recato a Firenze,

come attratto da un bisogno di novità ideali irresistibile.

Il suo arrivo a Firenze è molto briosamente descritto da

Adriano Cecioni in un numero (12 luglio 1885) della

Domenica del Fracassa. E ci par proprio di vederlo

«giovinetto snello - nell'inverno del 1853 - di statura

giusta, vestito molto pulitamente, con un piccolo cappello,

un giubbino corto e i pantaloni a coscia» girar per Borgo la

Croce in cerca di un pittore, Giovanni Signorini. Ma al

Caffè dell'Onore, invece del padre pittore delle feste

granducali, trovò il figliolo Telemaco e il Borrani. Da

buoni amici si conobbero e si vollero bene e da questa

amicizia derivò anche una trasformazione completa nello

spirito artistico del giovane, che erasi recato a Firenze,

come attratto da un bisogno di novità ideali irresistibile.

Il Signorini ed il Borrani che da prima stupivano nel

guardare la pittura di lui superficiale e scolastica,

ricamata

con molta tinta, all'uso dell'Induno, «con dei bioccolini e

delle polpettine di colore che metteva via via su la tela

con la punta del pennello», non poterono tardare ad

ammirarne la evoluzione verso le loro ricerche, anzi a

riconoscerlo come il più appassionato e violento dei

novatori.

|

Compresa la ragione dei rapporti e dei valori, egli la

espresse con effetti di chiaroscuro che più che arditi

dovevano dirsi prepotenti. Però lo stesso Cecioni ne avverte

che se la natura lo avesse aiutato a vedere più giustamente

il colore, avrebbe potuto persuadere chiunque che la

macchia è fondamento vero della pittura.

Compresa la ragione dei rapporti e dei valori, egli la

espresse con effetti di chiaroscuro che più che arditi

dovevano dirsi prepotenti. Però lo stesso Cecioni ne avverte

che se la natura lo avesse aiutato a vedere più giustamente

il colore, avrebbe potuto persuadere chiunque che la

macchia è fondamento vero della pittura.

Bisogna notare che questa osservazione è fatta da un

macchiajolo fervente, già degno del plauso di G. Carducci,

oltre un quarto di secolo dopo che il principio e la

combriccola poterono affermarsi e trionfare della vieta e

stenta accademia, della fredda rigidezza della linea, della

ricerca sonora del soggetto pel soggetto.

(1)

Però non crediamo inutile insistere su quello che veramente

i migliori di essi intesero per macchia ed anche non

intesero. Poichè la morte di Vincenzo Cabianca ci rende più

liberi e disinvolti nel tributargli encomio altissimo non

solo pel verace valore delle sue ricerche serene e vivide,

ma anche per la fedele costanza con cui svolse — si può dire

fino all'ultima agonia — i principii di battaglia

animosamente accolti e perseguiti da giovane.

|

Molti macchiajoli crederono che macchia volesse dire

abbozzo e che lo studio delle gradazioni e delle parti

nella parte, servendo a rendere quest'abbozzo finito,

bandisse la macchia dal quadro. Invece la macchia è

base, e come tale deve restare nel quadro, senza che i

particolari formali la distruggano o rendano trita. Poichè

il vero resulta agli occhi da macchie di colore e di

chiaroscuro, ciascuna delle quali ha un valore proprio che

si misura col rapporto. Ma il vero nodo della questione e

della fede dei giovani artisti italiani era in questo: che

il chiaroscuro avesse una parte primaria ed assoluta, e il

colorito secondaria e subordinata. L'errore era nel credere

che si dovesse sacrificare l'uno all'altro; come pure

errarono quei macchiajoli che, ignorando la legge del

colore integralmente eguale a se stesso, lo distinsero in

due differenti, quando ebbero a dipingere un muro o una

strada metà in luce e metà in ombra.

Molti macchiajoli crederono che macchia volesse dire

abbozzo e che lo studio delle gradazioni e delle parti

nella parte, servendo a rendere quest'abbozzo finito,

bandisse la macchia dal quadro. Invece la macchia è

base, e come tale deve restare nel quadro, senza che i

particolari formali la distruggano o rendano trita. Poichè

il vero resulta agli occhi da macchie di colore e di

chiaroscuro, ciascuna delle quali ha un valore proprio che

si misura col rapporto. Ma il vero nodo della questione e

della fede dei giovani artisti italiani era in questo: che

il chiaroscuro avesse una parte primaria ed assoluta, e il

colorito secondaria e subordinata. L'errore era nel credere

che si dovesse sacrificare l'uno all'altro; come pure

errarono quei macchiajoli che, ignorando la legge del

colore integralmente eguale a se stesso, lo distinsero in

due differenti, quando ebbero a dipingere un muro o una

strada metà in luce e metà in ombra.

La macchia dunque voleva essere considerata come

scienza e non come abbozzo: come scienza e mezzo di

sorprendere la natura com'è in uno de' suoi infiniti

momenti, addestrando la mano a fissare rapidamente l'effetto

complessivo, rigettando ogni sussidio di matita od altro.

|

Ma se altri deviarono, feroce fu la passione con cui il

Cabianca attuò e proseguì il nuovo ideale. - Nel palazzo

comunale di Firenze, è ora visibile a tutti un quadro del

nostro pittore, che rimonta al 1868 ed è forse, e non solo

per le dimensioni, la tela più importante della raccolta che

Diego Martelli, l'amico e il critico geniale dei

Macchiajoli, ha legata alla città di Firenze. S'intitola

semplicemente Bagno fra gli scogli ed è tutta un

contrasto di luci e di ombre profonde. Contro il cielo

solcato di grandi nuvole bianche e che appare più luminoso

per l'opposizione degli scogli foschi ed angolosi, due nude

e bronzee femmine si staccano; l'una ci volge il tergo nudo,

l'altra si reca il lenzuolo al seno e ride nel fissare la

compagna sdraiata e seminuda scherzante col suo bambino.

Ma se altri deviarono, feroce fu la passione con cui il

Cabianca attuò e proseguì il nuovo ideale. - Nel palazzo

comunale di Firenze, è ora visibile a tutti un quadro del

nostro pittore, che rimonta al 1868 ed è forse, e non solo

per le dimensioni, la tela più importante della raccolta che

Diego Martelli, l'amico e il critico geniale dei

Macchiajoli, ha legata alla città di Firenze. S'intitola

semplicemente Bagno fra gli scogli ed è tutta un

contrasto di luci e di ombre profonde. Contro il cielo

solcato di grandi nuvole bianche e che appare più luminoso

per l'opposizione degli scogli foschi ed angolosi, due nude

e bronzee femmine si staccano; l'una ci volge il tergo nudo,

l'altra si reca il lenzuolo al seno e ride nel fissare la

compagna sdraiata e seminuda scherzante col suo bambino.

Nessuna ricerca di linea bella; nè pure una gran sicurezza

di scorci; ma un violento gioco di luci che rivelano bene

l'innamorato del sole e la potenza coloristica della scuola

veneziana. Oltre questa tela, che pare non ottenesse il

favore che il pubblico pur concesse alle altre violente

ricerche al Mandriano e al Porcile al sole del

1860 ed alle Monachine del 1861 — nella stessa

raccolta si possono notare due studii molto più piccoli,

rappresentanti un pollaio e lo sfondo di un archivolto.

Benchè la impressione diretta del vero e la freschezza del

colore ce li rendano simpatici, essi sono la conferma delle

riserve già citate del Cecioni.

|

|

Continua - Pagina 2/2

|

|

|

|