Nè l'influsso del Fortunv fu il solo influsso straniero

visibile allora nelle opere del Michetti. Da dieci anni, e

precisamente dall' esposizione internazionale del 1867,

Parigi aveva messo alla moda i chiari e capricciosi pittori

giapponesi e lo stesso Fortuny ne era stato incantato, ma

solo il gruppo intorno a Manet e a Degas aveva tratto da

quell'iniziazione vantaggi positivi e durevoli: la

limpidezza della colorazione, la vivacità nel cogliere

espressioni e movimenti fuggevoli, la libertà del comporre

equilibrando il quadro solo sopra un'armonia di colori e non

più sulla simmetria delle linee e sul contrappeso delle

Masse. Come era avvenuto ai fontanesiani piemontesi e ai

"Macchiajoli" fiorentini, che avevano studiato il paesaggio

inglese di Bonington e di Constable solo sui grandi paesisti

francesi del 1830, anche questa volta gl'italiani non videro

o almeno non capirono i giapponesi che attraverso al Fortuny

e, peggio, attraverso i suoi minori e sfarfalleggianti

seguaci. Fu un delirio: illustrazioni di libri, manifesti

murali, testate di giornali, copertine di romanze, mode

femminili, decorazioni di intere sale, tutto parve uscir dai

ventagli e dai paraventi e dalle false lacche dei bazar

giapponesi di Napoli e di Roma. E pittori di ventagli,

spesso come il Dalbono squisiti di brio, sorsero in ogni

angolo d'Italia, schiavi del Giappone in nome della libertà.

E in tutti quelli che vollero dirsi originali e moderni fu

presto visibile l'odio pel color mummia e per le così dette

"tinte sugose" d'una volta, la diffidenza pei gialli e

l'amor per la biacca, la ricerca della luce di faccia per

evitare più che fosse possibile le ombre, la passione pei

toni locali ed interi e, in conclusione, il deliberato

disdegno della prospettiva aerea, la mancanza di ogni

profondità, tutte le figure sullo stesso piano egualmente

chiare, dipinte a fior di tela. Son le parole di un pittore,

di Francesco Netti, scritte appunto per l'esposizione

napoletana del 1877 e del Corpus Domini di Francesco

Paolo Michetti.

Nè l'influsso del Fortunv fu il solo influsso straniero

visibile allora nelle opere del Michetti. Da dieci anni, e

precisamente dall' esposizione internazionale del 1867,

Parigi aveva messo alla moda i chiari e capricciosi pittori

giapponesi e lo stesso Fortuny ne era stato incantato, ma

solo il gruppo intorno a Manet e a Degas aveva tratto da

quell'iniziazione vantaggi positivi e durevoli: la

limpidezza della colorazione, la vivacità nel cogliere

espressioni e movimenti fuggevoli, la libertà del comporre

equilibrando il quadro solo sopra un'armonia di colori e non

più sulla simmetria delle linee e sul contrappeso delle

Masse. Come era avvenuto ai fontanesiani piemontesi e ai

"Macchiajoli" fiorentini, che avevano studiato il paesaggio

inglese di Bonington e di Constable solo sui grandi paesisti

francesi del 1830, anche questa volta gl'italiani non videro

o almeno non capirono i giapponesi che attraverso al Fortuny

e, peggio, attraverso i suoi minori e sfarfalleggianti

seguaci. Fu un delirio: illustrazioni di libri, manifesti

murali, testate di giornali, copertine di romanze, mode

femminili, decorazioni di intere sale, tutto parve uscir dai

ventagli e dai paraventi e dalle false lacche dei bazar

giapponesi di Napoli e di Roma. E pittori di ventagli,

spesso come il Dalbono squisiti di brio, sorsero in ogni

angolo d'Italia, schiavi del Giappone in nome della libertà.

E in tutti quelli che vollero dirsi originali e moderni fu

presto visibile l'odio pel color mummia e per le così dette

"tinte sugose" d'una volta, la diffidenza pei gialli e

l'amor per la biacca, la ricerca della luce di faccia per

evitare più che fosse possibile le ombre, la passione pei

toni locali ed interi e, in conclusione, il deliberato

disdegno della prospettiva aerea, la mancanza di ogni

profondità, tutte le figure sullo stesso piano egualmente

chiare, dipinte a fior di tela. Son le parole di un pittore,

di Francesco Netti, scritte appunto per l'esposizione

napoletana del 1877 e del Corpus Domini di Francesco

Paolo Michetti.

|

Il quale da quel capriccio che era venuto di moda e che

corrispondeva tanto bene alla sua giovinezza, partì di corsa

per mostrare in altri cento modi la sua fantasia bizzarra.

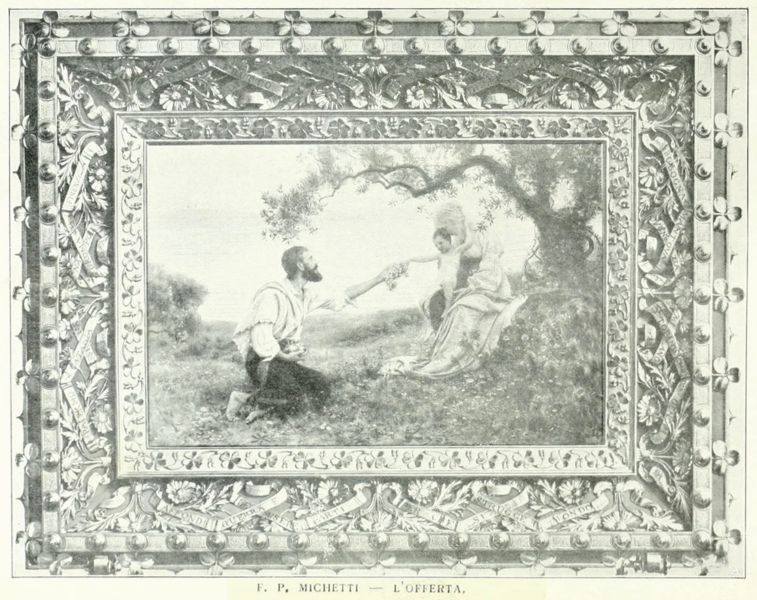

Il modo più evidente furono le cornici dei quadri che egli

naturalmente eseguiva da sè. Quella del Corpus Domini

color di ferro, con una donna dipinta in alto avvolta in un

lungo lenzuolo e un bambino in braccio alla donna, e, sotto,

un uomo nudo e un disco d'ottone lucido con su una palla

nera, recava scarabei, stelle marine, rosarii, crocifissi,

discipline, scapolari in una confusione che voleva essere un

commento del quadro e quasi una raccolta dei più singolari

emblemi dell'anima abruzzese. E contro la cornice i critici

si scagliarono anche più ferocemente che contro il quadro e,

come sette anni dopo a Roma Nino Costa contro il Voto,

i più feroci furono fin d'allora gli artisti che scrivevano

d'arte, Camillo Boito e Adriano Cecioni.

Il quale da quel capriccio che era venuto di moda e che

corrispondeva tanto bene alla sua giovinezza, partì di corsa

per mostrare in altri cento modi la sua fantasia bizzarra.

Il modo più evidente furono le cornici dei quadri che egli

naturalmente eseguiva da sè. Quella del Corpus Domini

color di ferro, con una donna dipinta in alto avvolta in un

lungo lenzuolo e un bambino in braccio alla donna, e, sotto,

un uomo nudo e un disco d'ottone lucido con su una palla

nera, recava scarabei, stelle marine, rosarii, crocifissi,

discipline, scapolari in una confusione che voleva essere un

commento del quadro e quasi una raccolta dei più singolari

emblemi dell'anima abruzzese. E contro la cornice i critici

si scagliarono anche più ferocemente che contro il quadro e,

come sette anni dopo a Roma Nino Costa contro il Voto,

i più feroci furono fin d'allora gli artisti che scrivevano

d'arte, Camillo Boito e Adriano Cecioni.

Per quella moda del Giappone l'Italia rischiò addirittura di

perdere il suo Michetti. Nel settembre del 1878 Antonio

Fontanesi aveva, dopo meno di due anni, lasciato la cattedra

di pittura all'Accademia di Tochio e se ne era tornato a

Torino pel conforto degli amici e dei discepoli che il gran

pubblico l'ignorava. Michetti andando ancora una volta a

Parigi si fermò a Torino e andò col De Amicis a trovarlo, e

il Fontanesi gli fece grandi lodi del Giappone, tanto che

Michetti tornò difilato a Roma e preparò i documenti pel

concorso alla cattedra lasciata libera dal Fontanesi e li

presentò alla legazione giapponese. Re Umberto era salito al

trono da pochi mesi. Una mattina Michetti incontrò un

generale, amico suo e ajutante di campo del re, che gli

consigliò d'andare, prima di partire, a salutare il sovrano.

Michetti accettò e mandò a stirare e a smacchiare la sua

marsina. La marsina non era tornata quando giunse l'invito

nel giorno stesso, al tocco. Ed ecco il pittore partire,

invece che pel Giappone, alla ricerca della sua marsina. La

trova dalla stiratrice, appesa alla finestra, stillante

d'acqua, che la brava donna aveva pensato, per smacchiarla,

di lavarla tutta.

|

Michetti l'afferra bagnata com'è, corre a casa, la asciuga

al fuoco come può, e se l'infila che fumava e i calzoni gli

arrivavano a mezza gamba e le falde sembravano due cenci.

Tira di qua, tira di là, arrivò al Quirinale in un tale

stato che in anticamera i domestici gli domandarono il nome

della società operaia da lui rappresentata. Fu introdotto

dal re. Bisogna vedere e udite Michetti raccontare quel

colloquio roteando gli occhi per imitare lo sguardo fiero di

Umberto, e stirandosi colle due mani sul ventre il panciotto

bagnato per fargli raggiungere la cintola dei calzoni : "—

Voi, Michetti, proprio voi volete andare al Giappone ? -

Maestà, vi lavorerò molto bene. - Michetti, voi non dovete

andare laggiù. Il vostro posto è qui".

Michetti l'afferra bagnata com'è, corre a casa, la asciuga

al fuoco come può, e se l'infila che fumava e i calzoni gli

arrivavano a mezza gamba e le falde sembravano due cenci.

Tira di qua, tira di là, arrivò al Quirinale in un tale

stato che in anticamera i domestici gli domandarono il nome

della società operaia da lui rappresentata. Fu introdotto

dal re. Bisogna vedere e udite Michetti raccontare quel

colloquio roteando gli occhi per imitare lo sguardo fiero di

Umberto, e stirandosi colle due mani sul ventre il panciotto

bagnato per fargli raggiungere la cintola dei calzoni : "—

Voi, Michetti, proprio voi volete andare al Giappone ? -

Maestà, vi lavorerò molto bene. - Michetti, voi non dovete

andare laggiù. Il vostro posto è qui".

Michetti non volle udir altro. In fondo le parole del re

gliele diceva già da molti giorni il suo cuore. Tornò a

casa, regalò a qualcuno la sua marsina grinzosa, e restò in

Italia. Al Giappone andò l'altro concorrente, un pittore

Sangiovanni.

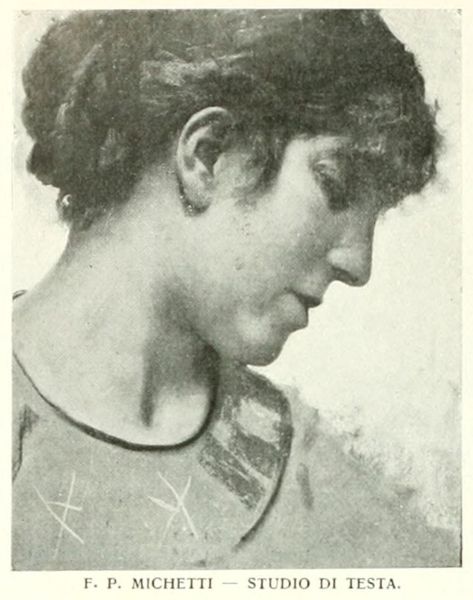

Così Michetti potè concorrere alle esposizioni di Torino del

1880 e di Milano del 1881. Furono quelle le prime prove in

cui egli si misurò coi più austeri pittori settentrionali,

col Bianchi, col Carcano, col Fontanesi il quale a Torino

esponeva le Nubi e parve che nessuno, nè giurie nè

pubblico, se ne avvedesse. E al romor del successo anche

quelle prove sembrarono riuscir fortunatissime per Michetti.

A Torino esponeva tutte pitture ad olio, i Pescatori di

Ondine, i Morticini, la Domenica delle Palme

che era quasi una variante del Corpus Domini, L'Impressione

sull'Adriatico che è rimasta una delle sue marine più

schiette e luminose su quel mare senza tramonti, infine l'Ottava

che fu subito comprata dal re. A Milano espose trentaquattro

quadri - teste e paesi - e la maggior parte era dipinta a

pastello e a tempera. Le teste eran quasi tutte teste di

giovani contadine dalle gote sode, dai capelli lisci, dalle

labbra tumide, dalle orecchie rosee ornate spesso da grandi

cerchi d'oro, campioni di salute e di gioventù, grandi

spesso quanto il vero, così che sembravano, strette nella

cornice, anche più grandi del vero, un po' sorde di luce o

almeno tutte dipinte sotto un'uguale luce di studio senza

che mai l'aria aperta dei loro campi le avvolgesse e le

animasse, ravvivate solo da qualche sfrego di colori

violenti. un giallo, un rosso, un cobalto sul fondo o nello

scialle sul seno, ma modellate, pareva, a colpi di pollice e

quasi scolpite. Furon vendute tutte nei primi giorni e

riprodotte tutte coi pochi processi fotomeccanici che allora

venivan di moda e imitate e falsificate all'infinito. La

casa Danesi ne fece tutt'un album.

|

E poichè in quelli anni, in mezzo al così detto agone

letterario balzava, anch'egli ridendo di sincerissima gioia,

Gabriele d'Annunzio appena ventenne (Primo vere

usciva nell'80 e la prima grande edizione sommarughiana del

Canto novo composto « tra l'apide del 1881 e l'aprile

del 1882 » era illustrata con disegni di Michetti), quelle

belle donne parvero le muse contadine del nuovo poeta e la

E poichè in quelli anni, in mezzo al così detto agone

letterario balzava, anch'egli ridendo di sincerissima gioia,

Gabriele d'Annunzio appena ventenne (Primo vere

usciva nell'80 e la prima grande edizione sommarughiana del

Canto novo composto « tra l'apide del 1881 e l'aprile

del 1882 » era illustrata con disegni di Michetti), quelle

belle donne parvero le muse contadine del nuovo poeta e la

. . . . bella frenante la foga de' lombi stupendi

tra le prunaje rosse giù per la china audace,

alta, schiuse le nari ferine a l'odor de la selva,

violata da'l sole, bella stornellatrice....

parve nello specchio poetico l'acceso riflesso d'un quadro

michettiano.

Nessuno dei molti critici e biografi di Gabriele d'Annunzio

— Croce, Morello, Borgese — ha ancora voluto studiare quanto

quel poeta tutto sensi che a vent'anni era già innamorato di

tutte le arti figurative e già riempiva dei loro ricordi i

suoi scritti, abbia dovuto, allora e poi, all'affettuosa

vicinanza del Michetti. Nei quadri del suo conterraneo già

celebre molte delle figure, delle scene,dei paesi d'Abruzzo

che egli poi descriveva, gli apparivano già imitate in opera

d'arte, cioè già definite nei loto caratteri essenziali e

ordinate in modo da produrre sul pubblico l'effetto voluto.

Certo egli già vedeva le cose con quella curiosità inesausta

che in arte è propria dei grandi descrittori di paese, da

Chateaubriand a Maupassant. Ma Michetti gl'insegnò a

guardarle. Non basta fermarsi alla somiglianza dei temi, dal

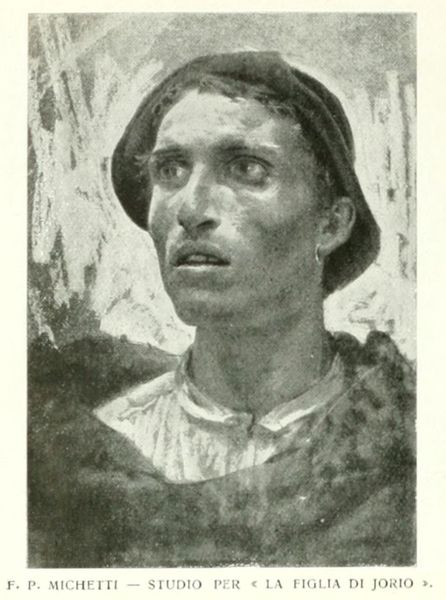

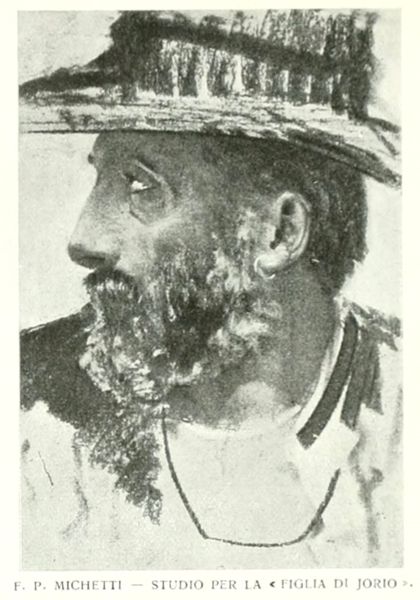

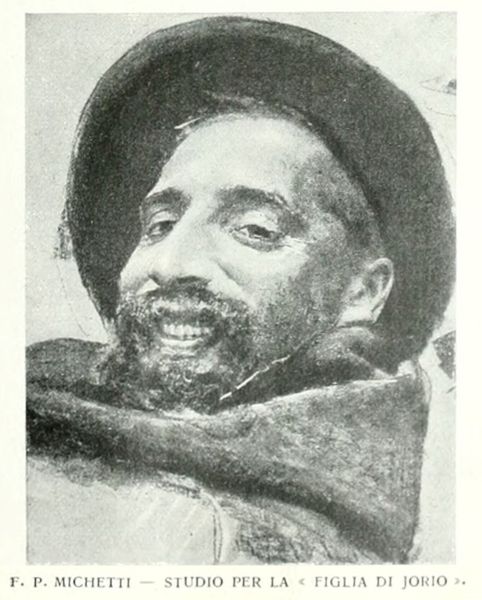

San Pantaleo alla Figlia di Jorio. Bisogna giungere più in fondo.

Vincenzo Morello ha pubblicato nel suo

Gabriele d'Annunzio alcune pagine d'un taccuino del poeta scritte appunto

tra il 1881 e il 1882: son tutte descrizioni di paese e son

tutte fatte col "delirio" coloristico del Michetti di quel

tempo, segnando i varii colori di ogni cosa, d'ogni vela,

d'ogni nuvola, d'ogni pianta, d'ogni foglia, con una mania

pittorica minuta e continua che è rara nei poeti.

|

Lo stesso paesaggio visto da due persone diventa due

paesaggi, ma d'Annunzio allora vide il paesaggio ha Chieti e

Francavilla, dalle colline alle foci del Pescara,

esattamente come lo vide Michetti, si può dite con gli occhi

di lui. Poi anch'egli si fece più sobrio, più meditato e

acquistò in stile quel che perdette in foga. Ed anche

Michetti fece lo stesso. Così si può pensare che alla

trasformazione, alla semplificazione, direi alla

stilizzazione della pittura michettiana tra il 1883 e il

1895, tra il Voto e la Figlia di Jorio, abbia

a sua volta contribuito l'esempio di Gabriele d'Annunzio, il

quale ospite del Michetti scrisse a Francavilla, nel

Convento di Santa Maria Maggiore comprato dal pittore

proprio nel 1883, il Piacere (1884-1889), l'Innocente

(1890-1892) e buona parte di quel Trionfò della Morte

(1889-1894) che è appunto dedicato al Michetti con una

prefazione nella quale è detto:

Lo stesso paesaggio visto da due persone diventa due

paesaggi, ma d'Annunzio allora vide il paesaggio ha Chieti e

Francavilla, dalle colline alle foci del Pescara,

esattamente come lo vide Michetti, si può dite con gli occhi

di lui. Poi anch'egli si fece più sobrio, più meditato e

acquistò in stile quel che perdette in foga. Ed anche

Michetti fece lo stesso. Così si può pensare che alla

trasformazione, alla semplificazione, direi alla

stilizzazione della pittura michettiana tra il 1883 e il

1895, tra il Voto e la Figlia di Jorio, abbia

a sua volta contribuito l'esempio di Gabriele d'Annunzio, il

quale ospite del Michetti scrisse a Francavilla, nel

Convento di Santa Maria Maggiore comprato dal pittore

proprio nel 1883, il Piacere (1884-1889), l'Innocente

(1890-1892) e buona parte di quel Trionfò della Morte

(1889-1894) che è appunto dedicato al Michetti con una

prefazione nella quale è detto:

"Ti ho anche raccolta in più pagine, o Cenobiarca,

l'antichissima poesia di nostra gente: quella poesia che tu

primo comprendesti e che per sempre ami".

Ma torniamo all'esposizione di Milano del 1881. In quella

trentina di quadri e di quadretti era sempre la stessa

esuberanza, la stessa volontà di meravigliare, le stesse

giapponeserie un po' di maniera in cui ai salti acrobatici

di prospettiva lineare non corrispondeva sempre una educata

finezza di prospettiva aerea, le stesse cornici con stelle,

croci, fiori, rami di mandorlo e d'olivo che dalla cornice

passavano poi dipinti sullo stesso vetro davanti al quadro,

e sempre la stessa nativa strabiliarte facilità di dipingere

senza un'esitazione mai, una manualità così pronta, così

sagace, così gioiosa che moltiplicava nel pubblico il

diletto pel tema e pei festosi colori perchè gli faceva

quasi vedere di là dalla tela il volto ridente e spensierato

del pittore. E il tema era sempre chiaro e definito come in

un quadretto di genere, ma con pochi personaggi e con

un'evidenza e una naturalezza e una grazia ignote fino

allora a tutti i pittori di genere, fuorchè all'Indulto e al

Favretto: ad esempio una covata di pulcini che invade la

culla dove dorme un bel bimbo; un'altra covata di pulcini

che pigola sulla veste della madre inginocchiata presso la

culla del suo bimbo morto; una contadina fiorosa e ingemmata

seguita da due innamorati, uno magro e malinconico e uno

lieto che canta.

|

Il canto torna spesso in quelli anni, nei quadri dì

Michetti: è la voce stessa dell'anima sua. Una bella

contadina che in un paesaggio primaverile canta il suo amore

in faccia alla pianura o al mare, è il più somigliante e

sincero ritratto della sua arte. Per accompagnare le varie

voci di questo canto, quell'impetuoso indugia a scegliere i

gesti e i colori, e li dispone in fila conte un musicista

metterebbe le note più su o più giù, sulle cinque righe

della sua carta. Il primo studio delle sue Cinque ragazze

che cantano è un pastello sommario dove cinque ragazze

facendo catena con le belle braccia s'avanzaro sopra un

declivio che taglia la scena in diagonale; la traccia e in

nero lumeggiata da macchie di verde, d'azzurro e di bianco.

Ma poi il tema è semplificato in un altro abbozzo a bianco e

nero, con tre donne sole, separate, una a testa alta

lanciando il canto al cielo, il soprano, - una a testa più

bassa, il contralto, - una seria più indietro,

l'accompagnamento monocorde e fisso; e le loro braccia son

tese a far nell'aria quieta la via al suono. In un altro,

anche posteriore, le tre cantatrici sono ferme tutte e tre,

e in un angolo del disegno l'artista ha addirittura scritto

le prime note del motivo...

Il canto torna spesso in quelli anni, nei quadri dì

Michetti: è la voce stessa dell'anima sua. Una bella

contadina che in un paesaggio primaverile canta il suo amore

in faccia alla pianura o al mare, è il più somigliante e

sincero ritratto della sua arte. Per accompagnare le varie

voci di questo canto, quell'impetuoso indugia a scegliere i

gesti e i colori, e li dispone in fila conte un musicista

metterebbe le note più su o più giù, sulle cinque righe

della sua carta. Il primo studio delle sue Cinque ragazze

che cantano è un pastello sommario dove cinque ragazze

facendo catena con le belle braccia s'avanzaro sopra un

declivio che taglia la scena in diagonale; la traccia e in

nero lumeggiata da macchie di verde, d'azzurro e di bianco.

Ma poi il tema è semplificato in un altro abbozzo a bianco e

nero, con tre donne sole, separate, una a testa alta

lanciando il canto al cielo, il soprano, - una a testa più

bassa, il contralto, - una seria più indietro,

l'accompagnamento monocorde e fisso; e le loro braccia son

tese a far nell'aria quieta la via al suono. In un altro,

anche posteriore, le tre cantatrici sono ferme tutte e tre,

e in un angolo del disegno l'artista ha addirittura scritto

le prime note del motivo...

Ma in fondo, alle esposizioni di Milano e di Torino,

Michetti era ancora rimasto quello che era apparso nel

Corpus Domini, e nessun quadro suo aveva superato i

piccoli prodigi di pittura e di osservazione e di poesia che

erano i quadri d'animali dipinti anche prima del 1877. E

ormai egli aveva trent'anni. Ancora era superbo della sua

giovinezza, della sua rudezza paesana, della sua frugalità

spartana, della sua forza muscolare e della sua agilità.

Ancora era capace di rispondere quel che aveva risposto

giovanetto a un cliente il quale, avendo comprato un quadro

di lui perchè l'aveva creduto del Palizzi ed essendo rimasto

meravigliato che fosse invece di quel "pastorello", gli

aveva chiesto: "- E voi che altro sapreste fare? — Cose

centomila volte più difficili, — aveva risposto Michetti. —

Per esempio? — Per esempio, questo," — e gli aveva fatto lì

nel salotto due salti mortali da atterrire un ginnasta. Ma

se si fosse accontentato di quello che ormai sapeva fare e

di quel che tutti ormai sapevano che egli sapeva fare,

sarebbe finito dove è finita, morti Toma, Morelli, Palizzi,

tutta l'altra abilissima pittura napoletana: in un silenzio

che par di tomba.

|

Per fortuna il Michetti era più prudente di quel che

credevano i suoi critici e i suoi laudatori. Continuava, sì,

a dipingere pastorelle e bimbi e contadini innamorati e

contadine belle — di quelle contadine di cui il Millet,

quando le aveva vedute dipinte dal Breton, aveva detto:

Ces filles là sont trop jolies pour rester au village, —

e continuava a dipingerle con una virtuosità che gli faceva

anche dai critici perdonare la leziosaggine, con una

evidenza e un rilievo e spesso con una poesia che le faceva

dai laudatori paragonare a idillii teocritei e ad egloghe

virgiliane. Ma nella solitudine della sua Francavilla dove

aveva ai primi guadagni condotto la famiglia, egli sapeva

ormai meditare anche sul suo avvenire e sul miglior modo

d'uscire con un bel salto e con un po' di fracasso da quel

mar di dolcezze. Gl'intronavano gli orecchi con la sua

grazia, la sua giocondità, la sua tenerezza, la sua

seduzione? Ed eccolo contro ogni aspettativa mandare a Roma

per la grande esposizione del 1883 il Voto: una vasta

tela, un tema lugubre, al chiuso, senza cielo, un pensiero,

come già si diceva, sociale, miseria e superstizione,

stupidità e sangue, una pittura rude che sente il terriccio

del paesetto e che è inquadrata in una cornice stretta come

una bacchetta. E dichiarò che quel quadro l'aveva dipinto in

tre mesi, e in un angolo scrisse «Non finito».

Per fortuna il Michetti era più prudente di quel che

credevano i suoi critici e i suoi laudatori. Continuava, sì,

a dipingere pastorelle e bimbi e contadini innamorati e

contadine belle — di quelle contadine di cui il Millet,

quando le aveva vedute dipinte dal Breton, aveva detto:

Ces filles là sont trop jolies pour rester au village, —

e continuava a dipingerle con una virtuosità che gli faceva

anche dai critici perdonare la leziosaggine, con una

evidenza e un rilievo e spesso con una poesia che le faceva

dai laudatori paragonare a idillii teocritei e ad egloghe

virgiliane. Ma nella solitudine della sua Francavilla dove

aveva ai primi guadagni condotto la famiglia, egli sapeva

ormai meditare anche sul suo avvenire e sul miglior modo

d'uscire con un bel salto e con un po' di fracasso da quel

mar di dolcezze. Gl'intronavano gli orecchi con la sua

grazia, la sua giocondità, la sua tenerezza, la sua

seduzione? Ed eccolo contro ogni aspettativa mandare a Roma

per la grande esposizione del 1883 il Voto: una vasta

tela, un tema lugubre, al chiuso, senza cielo, un pensiero,

come già si diceva, sociale, miseria e superstizione,

stupidità e sangue, una pittura rude che sente il terriccio

del paesetto e che è inquadrata in una cornice stretta come

una bacchetta. E dichiarò che quel quadro l'aveva dipinto in

tre mesi, e in un angolo scrisse «Non finito».

Narravano tutt'i fogli che l'anno avanti, di luglio,

Michetti s'era trovato a un'ora da Francavilla nel villaggio

di Miglianico per godersi la festa e la processione di San

Pantaleone patrono del villaggio. La testa d'argento del

santo "bianca in mezzo a un gran disco solare"»

(1) veniva per quel giorno tratta dal

sotterraneo dove è sempre custodita dietro un cancello di

bronzo, e i canonici del Capitolo avevano pensato di

chiedere a un fotografo di ritrarla. Saputo che Michetti era

là, gli avevano chiesto di soccorrere coi suoi consigli il

fotografo. Michetti aveva acconsentito, e appena il busto

d'argento era apparso sulla porta della chiesa a un cenno di

lui il corteo si era fermato e s'era aperto, la macchina

pronta sul suo trepiede era stata messa in fuoco, il

fotografo e il pittore erano scomparsi sotto lo scialle nero

e la fotografia era stata fatta, fra l'attonito silenzio dei

paesani. Ma poche ore dopo era scoppiato un uragano, la

grandine aveva devastato tutto il raccolto, e i paesani

avevano urlato che quella era la vendetta del santo, il

tangibile seguo del suo abbandono ora che una sua immagine

era stata portata via da Miglianico. Nessuno aveva potuto

frenarli: essi si erano scagliati alla ricerca del pittore

per linciarlo.

|

|

Pagina

1 |

2 |

3 |

4

|

|

|

|